Драматические судьбы натурщиков, с которых ваяли бронзовые фигуры на станции метро «Площадь Революции»

В Департаменте культурного наследия Москвы сообщили о начале реставрации бронзовых скульптур на станции метро «Площадь Революции». Все фигуры созданы Матвеем Манизером и рассказывают об истории России с 1917-го по 1937 год. Что стало с людьми, которые были их героями? И чем прославилась овчарка, которой все так любят тереть нос?

А почему они на коленях?

«Площадь Революции» — одна из первых станций столичного метро. Она построена по проекту архитектора Алексея Душкина и имеет трехсводчатую пилонную конструкцию.

Сначала ниши по углам пилонов хотели украсить барельефами на революционную тематику. Но результаты конкурса не устроили руководство Метростроя, и было решено обратиться к скульптору Матвею Манизеру. Он и предложил установить там объемные скульптуры.

Их 76. Хотя сначала было 80 (из-за сооружения гермозатвора четыре пришлось снять), и каждый образ повторяется. Скульптуры в арках — по четыре раза, а в замурованном арочном проходе — дважды.

Чтобы поместить фигуры в арки, Манизеру пришлось сделать их согнувшимися, сидящими или стоящими на коленях, что тут же вызвало множество злых шуток. А это что, про наш народ? Но работу скульптора одобрил лично Сталин, и к нему больше не цеплялись.

В начале войны работы эвакуировали в Среднюю Азию и вернули обратно только в 1944 году. Во время транспортировки они были сильно повреждены и «вернулись» по частям. Хорошо, что каждая из них имела несколько копий.

«Английская королева — в объятиях русского медведя! »

Большинство прототипов скульптур неизвестны. Мы знаем имена только шести...

Это ученицы 91-й школы на Новом Арбате Нина Павлова и Юнесса Лещинская. Интересно, что автор их никогда не видел, а скульптуру сделал по снимку из «Пионерской правды». Ни одна из девочек об этом не знала. Они увидели себя в метро уже после войны.

По словам Нины, в момент съемки она показывала место арктического дрейфа парохода «Георгий Седов». Чтобы ее было проще вписать в нишу, ваятель сделал школьницу левшой.

Известно, что героиня скульптуры стала инженером в области радиационной химии и работала в закрытых институтах.

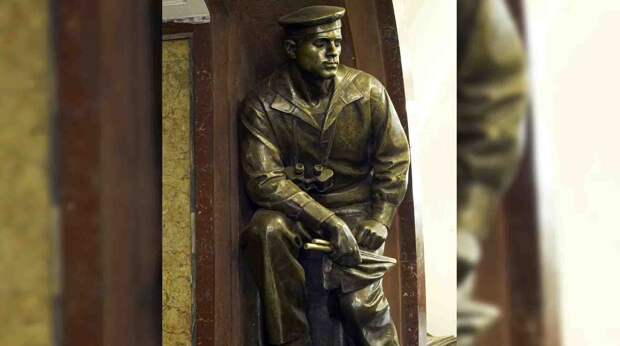

В образе спортсменки представлена натурщица из мастерской Манизера Тамара Курбатова. Прототипом матроса с наганом стал курсант военно-морского училища Алексей Никитенко. Алексей сделал успешную карьеру на флоте и стал капитаном 1-го ранга.

«Вдумчивый юноша, отличник учебы, был моряком по призванию, — рассказывал скульптор. — он твердо наметил свой жизненный путь и следовать ему решил неуклонно. В нем чувствовалась сила, решительность, воля. Когда я смотрел на него, мне в голову невольно приходила мысль о могуществе советского государства, воспитывающее второе поколение моряков, унаследовавших от своих предшественников — революционных матросов — твердую волю к победе.

И мне очень приятно было сейчас узнать о встрече с героем-дальневосточником, командиром крупного военного корабля, капитаном третьего ранга Алексеем Диомидовичем Никитенко, в котором Вл. Рудный узнал моего революционного матроса».

Кстати, в 1945 году у молодого человека спросят, видел ли он свою скульптуру. Но он ответит «нет». Тайга и сопки — вот и все, что ему доводилось знать.

А моделью для бронзового матроса с линкора «Марат» был такой же курсант Олимпий Рудаков.

В 1941-м он станет помощником командира эсминца «Сокрушительный», а в 1942-м будет приговорен к смертной казни за то, что при аварии судна в Баренцевом море покинул его раньше, чем того требовал морской долг: Олимпий был ранен, и его погрузили в шлюпку вперед других.

Но судьба оказалась милостива. Если капитана расстреляли, то Рудаков был отправлен в штрафбат, где ему дали возможность искупить свою вину кровью, а потом вернули на флот. Поэтому День Победы он встретит уже на капитанском мостике эсминца «Доблестный», а потом дослужится до контр-адмирала и займется научно-педагогической работой.

Известно, что он дважды посещал английский город Портсмут для участия в коронации Георга VI и Елизаветы II. Во время последней церемонии молодой военачальник преподнес королеве подарок от советского правительства — шикарную горностаевую мантию, за что был удостоен приглашения на танец, и наутро о них уже писали все газеты.

По воспоминаниям очевидцев, русский офицер и Елизавета так долго смотрели друг на друга, что общественность пришла в смятение: «Королева — в объятиях русского медведя!»

«Живи счастливо... Аркадий»

Но, пожалуй, самой пронзительной историей стала история многократного чемпиона Москвы и рекордсмена СССР по прыжкам в высоту Аркадия Гидрата, который позировал Матвею Манизеру для скульптуры парня с книгой.

В сентябре 2000 года поисковик Вячеслав Прохоренко обнаружил останки неизвестного бойца. На воротнике гимнастерки был «кубик» младшего лейтенанта, при погибшем — кобура от нагана, бинокль и треснувшая капсула медальона, а в медальоне — записка.

«Бумажка тонкая-тонкая, буквы еле видны. Оставлять до утра было нельзя. Буквы бы расплылись, а бумага бы засохла и рассыпалась, — вспоминали участники экспедиции. — Собрали фонари со всех отрядов и решили разворачивать ее в темноте.

Через четыре часа в напряженной тишине при свете фонариков, в дрожащих от усталости руках, удается прочесть: «Гидрат Аркадий Антонович, город Гусь-Хрустальный, поселок Красный».

А в конце: «Гидрат Валентине Васильевне. Живи счастливо... Аркадий»

Останки лежали в урочище Гонтовая Липка, вверх по течению реки Черная, в 20 метрах от немецкого ДЗОТа. Это Кировской район Ленинградской области, или — те самые Синявинские высоты...

Но каково же было удивление поисковиков, когда они узнали, что найденный ими человек уже увековечен в бронзе, а его жена и дочь Ольга все эти годы ходили на станцию Площадь Революции как будто бы на его могилу!

«Мама всегда приходила с цветами, подолгу сидела рядом со скульптурой и плакала, — вспоминала Ольга Аркадьевна. — Это единственное место, куда мы могли прийти. Ведь во всех документах папа числился пропавшим без вести. Я помню, как он посадил меня на плечи, и мы долго стояли перед зеркалом. А потом ушел, и вестей о нем больше не было».

В августе 1941 года Гидрата отправили на курсы для младших командиров «Выстрел». Выпускникам присваивали звание младшего лейтенанта и прочили большое военное будущее. Но уже в сентябре рота курсантов под его командованием встала возле поселка Синявино, чтобы не допустить полной блокады Ленинграда.

Поэтому будете ехать в московском метро, найдите минуту, чтобы выйти. В память об Аркадии. И в память о погибших в той войне!

Из овчарки в доберманы

По легенде, незадолго до официального открытия станции Площадь Революции ее посетил Иосиф Сталин и был под таким впечатлением, что без конца повторял: «Как живые... Как живые!»

После чего остановился возле мечтательного «парня с книгой» и воскликнул:

«Вот он, идеальный советский человек!»

Гидрат вошел в число 50 лучших прыгунов в высоту за всю историю СССР. Воевал в советско-финской, служил в лыжном батальоне, а когда вернулся, начал писать кандидатскую по педагогике.

Она так и хранится — незаконченная. Ее можно увидеть в музее Московской государственной академии физической культуры. А ботинок автора постоянно трут студенты. Считается, что это принесет удачу на экзамене.

Из других примет — дотронуться до туфельки девушки и флажка сигнальщика. Тогда день будет счастливым! Или — погладить нос собаке. По легенде, такую традицию завели студенты Бауманки.

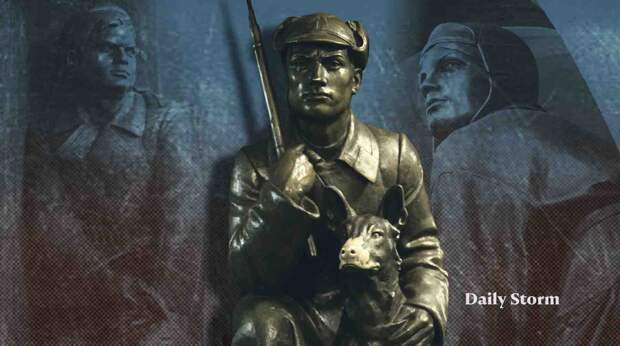

Обычно пишут, что в качестве модели выступил пес полковника пограничных войск Никиты Карацупы — Индус (или Ингус, потому что немногим позже СССР попытался наладить отношения с Индией, и получалось как-то некрасиво; индусы вроде бы партнеры, а тут какое-то животное).

Но это отнюдь не так! На самом деле прототипом хвостика стала немецкая овчарка главного архитектора станции Алексея Душкина.

Ирма жила в коммуналке в роскошном двухэтажном особняке, где сейчас посольство Мали, и была чемпионкой всех собачьих выставок. К тому же, фирменной красоткой. Вот Манизер и вдохновился.

Правда, сейчас она напоминает добермана. Нос стерли, морда заострилась... Какая тут овчарка? А кто приезжают в первый раз, все время путаются. Таких собак тут четыре. Поэтому гладят всех подряд.

Еще один объект паломничества — скульптура птичницы. И вот тут мнения разнятся. Если одни считают, что петух в ее руках приносит фарт, то другие — что он влечет несчастье и лучше потереть наган матроса.

Потрогать — это нанести вред

Но если восстановить наган еще возможно, то что делать с композициями? Ведь еще немного, их затрут до дыр, а немецкие овчарки будут походить на бульдогов.

«Просто представьте, сколько человек в день целенаправленно подходит к скульптурам, чтобы просто «загадать желание», — еще шесть лет назад призывали сотрудники музея архитектуры им. Щусева. — Действительно ли исполнение наших желаний зависит от бронзовых псов? Если вы неравнодушны к судьбе нашего общего наследия, поделитесь этой публикацией».

И вот долгожданное известие: все работы подвергнут реставрации.

Как сообщают в Департаменте культурного наследия, проекта пока нет, но их вернут уже в 28-м.

Специалисты планируют план восстановления статуй, включая не только воссоздание утраченных деталей, но и нанесение защитного слоя с консервацией бронзовых поверхностей. И призывают относиться к ним как к экспонатам.

Даже потрогать — это нанести непоправимый вред!

Свежие комментарии