Представитель ИТЭР объяснил, чего не хватает для постройки термоядерного реактора и как изменится мир после его создания

Технология термоядерного синтеза давно беспокоит умы ученых. Ведь это ключ к практически неисчерпаемому и условно бесплатному источнику энергии, сопоставимому с Солнцем. Александр Петров из проектного центра ИТЭР «Росатома» устроил ликбез для читателей Daily Storm, возможно, о самом важном исследовании человечества. Эксперт поделился, почему пока не удается создать эффективный термоядерный реактор, могут ли изгнать Россию из международного проекта и будет ли электричество в будущем бесплатным?

— Расскажите простыми словами, в чем суть термоядерного синтеза?

— Это, если говорить условно, обычная ядерная реакция, только наоборот. В обычной ядерной реакции ядро тяжелого элемента (уран, плутоний и прочие) делится, из-за чего образуется ядро более легкого элемента и выделяется энергия. При термоядерном синтезе происходит наоборот — слияние ядер легких элементов (например, изотопов водорода) с образованием еще большей энергии.

Реакция термоядерного синтеза происходит, например, на Солнце и других звездах. Из уроков физики знаем, что частицы с одинаковым зарядом друг от друга отталкиваются. На звездах из-за колоссальной массы объектов и гравитационных условий ядра просто друг в друга вжимаются и не могут разлететься.

Гравитационные параметры в земных условиях воссоздать невозможно. Поэтому был придуман иной способ — разогнать частицы до гигантских скоростей и, соответственно, придать им очень высокие температуры. Сталкиваясь, они бы преодолевали кулоновский барьер, и происходила бы реакция. Но возник вопрос — как это реализовать на практике. Ни один материал эти температуры выдержать не сможет.

Прорыв был совершен в СССР в 1950 году, когда сержант Советской армии Олег Лаврентьев, проходя службу на острове Сахалин, предложил идею. Если нет материала, который сможет такие температуры выдержать, то надо просто избежать соприкосновения термоядерной плазмы с материалом. Предложил идею электростатического удержания плазмы двумя решетками, имеющими электрический потенциал. Таким образом исчезает момент опасности соприкосновения с материальной границей термоядерной плазмы.

Он написал письмо, оно попало в руки академику Игорю Тамму и будущему академику Андрею Сахарову. Эту идею доработали, устранили недостатки, довели до ума. Благодаря их разработке появилась установка, которая впоследствии получила название «токамак» — тороидальная камера с магнитными катушками.

Термоядерный синтез происходит внутри вакуумной замкнутой камеры в форме бублика (тора). Поэтому и называется тороидальная камера. Снаружи окружена очень сильной магнитной системой, которая формирует плазменный шнур, придает ему нужную форму и не позволяет произойти соприкосновению с материальной границей. Так происходит термоядерный синтез. Впервые прототип появился в 1954 году. Началось практическое освоение энергии синтеза.

Следующим прорывным этапом был визит советской научной делегации в исследовательский центр в Великобритании в 1956 году. Возглавлявший делегацию Игорь Курчатов предложил зарубежным партнерам рассекретить термоядерные исследования, несмотря на идеологическое противостояние, холодную войну и железный занавес. Он прекрасно понимал, что ни одна страна не сможет в одиночку справиться с такой задачей. С этого момента началось активное международное сотрудничество. С термоядерных исследований был снят гриф «сов. секретно». Начался активный обмен опытом.

— Почему в мире до сих пор нет термоядерного реактора?

— Все строящиеся и проектируемые токамаки во всем мире энергетически убыточные. На поддержание горения плазмы энергии тратится больше, чем добывается в результате самой реакции. Это совершенно нормально в плане фундаментальных исследований и науки, но не годится в плане источника энергии. В середине 80-х годов академик Велихов предложил Горбачеву идею строительства международного термоядерного реактора, который бы совершил рывок в исследованиях и показал бы, что получать энергию мы можем в результате синтеза больше, чем тратить на саму реакцию.

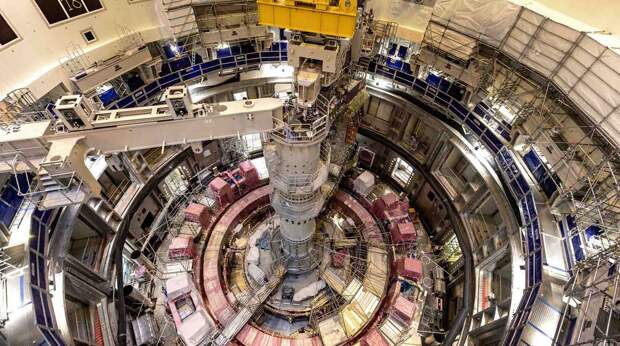

Это послужило началом международного проекта ИТЭР. Это аббревиатура — Международный термоядерный экспериментальный реактор (International Thermonuclear Experimental Reactor). В 2006 году в Елисейском дворце в Париже было подписано соглашение о создании международной организации ИТЭР. В нем участвуют семь партнеров, объединяющих 35 стран. Страны Евросоюза, Китай, Индия, Япония, Корея, Россия и США. Это совершенно гигантская машина. Вес установки будет 23 000 тонн. Установка строится в Провансе, недалеко от Марселя во Франции. Международное сообщество выбрало именно эту площадку, хотя предложений было много.

Отвечая на ваш вопрос: термоядерных реакторов великое множество, но это не энергетические реакторы. Сейчас мир на пороге реализации термоядерного синтеза именно как источника энергии. Очень сильно продвинулись Китай, Штаты, у нас в стране по нацпроекту также будет создаваться токамак нового поколения — с реакторными технологиями. Он тоже очень мощный вклад внесет в этот процесс. Мир активно подходит к термоядерной энергетической эре.

Поэтому сейчас реализуется международный проект ИТЭР. Получение первого термоядерного эксперимента намечено на рубеже 2034-2035 годов. Его основная миссия продемонстрировать, что термоядерный синтез может быть использован как источник энергии, а также отработать необходимые технологические процессы.

— Подвижки связаны именно с внутригосударственными исследованиями? Или все исследования идут в общую пользу через ИТЭР?

— Благодаря Курчатову и нашей инициативе по созданию ИТЭР все, что сейчас новаторское делается, приносит общую пользу для международного проекта ИТЭР. Все современные токамаки служат и будут служить в первую очередь на общее благо. Строительство национальных токамаков никоим образом не противоречит, а наоборот, поддерживает международный проект ИТЭР. Это абсолютно взаимосвязанные и взаимодополняющие вещи.

— Не окажется ли так, что кто-то из участников (например, Россия) внесет наибольший вклад и открыто предоставит все наработки, а какая-то страна злоупотребит доверием и не станет делиться? Либо будет работать меньше всех, а получит преференций наравне с другими?

— Я бы сказал, что не может быть такого. Вклад всех участников распределен равномерно и равноценно. Нет такого, что кто-то из партнеров производил бы меньше или поставлял бы менее наукоемкие компоненты, а другая страна разрабатывала бы высокотехнологичные системы, и был бы дисбаланс. Все стороны получили заказы, без которых установке не быть.

Более того, очень многие страны на протяжении многих лет хотели присоединиться к проекту ИТЭР на равных правах. Но страны, которые в проекте с самого начала, уже много лет работают, у себя разрабатывают и поставляют системы. А тут получается, что к нам уже на финише присоединяются другие партнеры и получают все те же самые выгоды. Поэтому было решено, что состав полноценных членов проекта остается неизменным именно по этой логике. Иное будет несправедливым по отношению к другим членам.

— В чем практический смысл развития термоядерных исследований?

— В первую очередь, термояд — это, по сути, идеальный источник энергии. Он абсолютно безопасен. Никакая неконтролируемая цепная реакция, приводящая даже к потенциальным серьезным последствиям, в термоядерном реакторе просто по законам физики произойти не может. Худшее, что может быть при внештатной ситуации или ЧП, что плазма внутри реактора погаснет, обвалится на стенки реактора, и установка получит повреждения. Собственно говоря, все.

Второе — экологическая чистота. Ядерный синтез относится к зеленой энергетике, потому что будут использоваться только граммы термоядерного топлива (изотопов водорода — дейтерия и трития). Дейтерий содержится в водах Мирового океана. То есть в бутылке с водой содержится термоядерное топливо. Тритий радиоактивный, но это бета-радиация, достаточно короткий период полураспада.

У термоядерного синтеза нет потолка генерации и предела. Сколько нам нужно энергии, столько мы энергоблоков и построим. В отличие от возобновляемых источников, термоядерная энергетика не привязана ни к климатическим, ни к географическим условиям. Где нам надо, там и построим, условно — от Сахары до Антарктиды.

А что не так с атомной энергетикой? «Росатом» же мировой лидер, строит энергоблоки по всему миру. С ней как раз все абсолютно так, и уровень безопасности, и чистота. Но многие даже развитые страны под давлением зеленых движений и прочих политико-социальных условностей отказываются от атомной энергетики. На клеточном уровне сохраняется страх, что случится катастрофа. А перед термоядом страха быть не может.

— Могли бы вы перечислить, чего конкретно не хватает проекту, чтобы быть успешным уже сейчас?

— Хватает абсолютно всего. И политической воли, и производственных мощностей, и понимания, и ощущения важности. Просто это самый сложный научно-технический проект в истории человечества. Он сложнее, чем международная космическая станция (МКС). Нас постоянно сравнивают с коллайдером. Я бы сказал, что наш проект значительно сложнее, чем коллайдер. При всем огромном уважении к ЦЕРНу, была проделана колоссальная работа, они сделали сумасшедший научный прорыв. Но ИТЭР намного сложнее.

На солнце температура 15 миллионов градусов по Цельсию. На ИТЭР знаете, какая будет? 300 миллионов градусов! Это объект в 20 раз горячее Солнца. С этим связаны и основные сложности в его реализации. Во-первых, сама термоядерная плазма имеет колоссальную степень свободы. Частицы (ионы, электроны и альфа-частицы) — это как толпа, которая может пойти куда угодно. Обуздать термоядерный шнур и заставить его жить той жизнью, которая нам нужна, — задача совершенно фантастической сложности. Нужно создать магнитную систему, систему допнагрева и так далее.

Особое внимание к реакторным материалам. Плазма напрямую не касается стенки, но все равно радиационные и тепловые потоки на первую стенку идут колоссальные. Естественно, нужен правильный выбор материала. Нужно отработать технологии, и тогда уже сможем реализовать. Что, собственно, сейчас и происходит.

Огромную роль играют вакуумные технологии. Должна быть создана и практически создана мощнейшая криогенная система. Магнитная система будет на сверхпроводниках, там жидкий гелий. Все должно работать на сверхнизких температурах, чтобы облегчать задачу.

Любой термоядерный проект — это технологическая платформа, то есть целый комплекс научных и инженерно-технических задач. Если ошибемся хотя бы в каком-то одном моменте, то установка не заработает. Поэтому к контролю качества колоссальные требования. Каждый компонент вплоть до болта проходит строгие проверки. Каждая страна-участница у себя на своих мощностях разрабатывает, изготавливает и затем поставляет компоненты на площадку сооружения ИТЭР.

Например, России поручены самые энергонапряженные компоненты так называемой первой стенки. Изначально панели собирались делать из бериллия, но недавно по ряду причин решили изменить материал на вольфрам. И таких случаев, когда в проект приходится вносить коррективы, очень много. Мы рассчитываем на одно, а эксперимент на какой-нибудь крупной установке покажет, что ой-ой, это решение неверно и лучше переделать. И это сказывается, в том числе, на сроках.

Но в принципе 2034-2035 годы — это в историческом разрезе уже абсолютнейшее «завтра». Все международное сообщество нацелено очень решительно на решение задачи, поверьте.

— Есть ли уже примерное понимание в случае успеха проекта ИТЭР, какая страна сможет себе первой позволить собственную рабочую термоядерную установку или электростанцию?

— Я более чем уверен, что такие установки в том или ином виде будут строиться всеми участниками. Наш токамак ТРТ с реакторными технологиями, который входит в наш федеральный проект в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», и будет прототипом термоядерного реактора. Сильно в вопросе продвинулся Китай, наверное, именно он выходит на мировое лидерство. У нас с ними очень сильно развиваются двусторонние соглашения в области термоядерных исследований. В чем-то сильны они, в чем-то мы, и у обеих сторон есть и возможность, и желание быть друг другу полезными.

На вопрос, сколько городов реактор ИТЭР обеспечит энергией, я всегда отвечаю — ровно ноль! Потому что ИТЭР — это экспериментальная установка. Ее задача продемонстрировать сам принцип получать больше, чем вкладывать. А также, если совсем грубо, то набить все возможные шишки. Строить будут уже другие установки.

— Есть ли примерная дата реализации или хотя бы ряд условий, когда после успеха ИТЭР термоядерная энергия станет одним из полноценных источников энергии для людей? И нужно ли переходить на этот источник на все 100%?

— Тут уже буду озвучивать не факты, а свое личное видение. Мой личный прогноз на основе опыта и общения с экспертами такой: если интерес к термоядерной энергии в мире сохранится, и когда ИТЭР даст результаты и пойдет новый виток развития термояда, то параллельно с экспериментами ИТЭР будет строиться демонстрационная термоядерная электростанция, так называемая DEMO. Скорее всего, будет строиться в Японии, опять же мировым сообществом.

Если эта DEMO продемонстрирует электровыработку и потенциал нашего международного сотрудничества сохранится, то я бы спрогнозировал, что к 2050-60-м годам у нас будет термоядерная электростанция или даже электростанции. А вот дальше, переходить на них полностью или частично, это уже будет зависеть от запроса на количество гигаватт в мире. Если он будет расти, как сейчас, то, наверное, придется строить очень и очень много.

У России, у «Росатома» очень мощная, наверное, лучшая в мире технология сооружения атомных электростанций. Если у нас появится термояд как отработанная технология, то это не значит, что мы должны все наши чудесные атомные электростанции вдруг закрыть. У нас появляется альтернатива. Здесь можно построить такую станцию, а здесь другую.

Потом у нас наверняка появится зарубежный заказ. Например, поступит заказ на строительство термоядерной электростанции в Азии, в Африке, да где угодно. Естественно, мы сможем это сделать. Но сколько их будет построено, спрогнозировать совершенно невозможно. У нас хотя бы будет возможность и понимание, как это делать.

— Когда станция будет реализована, энергия буквально будет бесплатной или просто дешевле, чем сейчас?

— Это единственный вопрос, на который я категорически не люблю отвечать. Я не знаю, сколько будет стоить киловатт-час от термоядерной станции. Это зависит не только от наличия станции, но и от электросетей, способов передачи, социально-экономической обстановки в стране, еще от миллиона факторов. Факт в том, что термоядерное топливо у нас буквально в стакане воды, и нам не надо разрабатывать шельфы для его получения, строить солнечные гигафабрики с батареями на сотни тысяч километров.

Тритий добывается из лития, в плане ресурсообеспеченности это на тысячелетия вперед. Оптимисты говорят — на миллионы лет вперед. Когда технология уже отработана и понята, все это может быть поставлено на конвейер.

Эта электроэнергия безопасная, экологически чистая и с неограниченным топливным запасом. Не вижу факторов, по которым эта электроэнергия будет стоить слишком дорого. Технология есть, топливо есть, знания есть, материалы есть, промышленность налажена. С чего бы вдруг там что-то стоило бы дорого? Но говорить, что это будет бесплатно… Несколько десятилетий назад нам говорили, что все будет бесплатно!

— Можно ли использовать термоядерные технологии в освоении ближнего и дальнего космоса?

— Да, термоядерный синтез имеет связь с космическими программами. В Троицком институте «Росатома» уже разработан прототип плазменного двигателя. Сейчас будут проходить его испытания. Он действительно позволит вывести космические программы на совершенно другой уровень. До Марса можно будет, говорят, долететь за 60 дней.

Совсем на перспективу есть планы при освоении спутников и других планет использовать именно термоядерный синтез как источник энергии, благодаря его коренным преимуществам. Но это дела далеких дней.

— Какова стоимость проектов ИТЭР и нашего отечественного ТРТ на данный момент и есть ли уже понимание, во сколько они обойдутся по итогу?

— На сегодняшний день стоимость сооружения реактора ИТЭР оценивается примерно в 23-25 миллиардов долларов. Говорить о стоимости нашего отечественного ТРТ пока рано, поскольку проект находится на стадии технического проектирования. Его итоговая стоимость будет во многом определена выбранными техническими решениями.

— Есть ли в мире крупные акторы среди компаний или организаций, которые наиболее заинтересованы и инвестируют в проект ИТЭР? И наоборот, есть ли явные противники, которым невыгодно развитие термоядерной сферы? Например, топливные концерны.

— Я бы сказал нет, потому что у топливных компаний есть свой рынок и своя ниша. На их товар найдется потребитель. Никакого вставления палок в колеса со стороны нефтегазовых гигантов нет и быть не может.

Сейчас частные инвестиции в термоядерные исследования колоссальные, увеличиваются по экспоненте. Появляется огромное количество стартапов, компаний, которые строят собственные установки и развивают их. Есть ли в этом конкуренция? Определенно есть, потому что технологии у них зачастую интересные. Но построить объект уровня ИТЭР частные компании не могут.

Только в России более 50 ведущих научных центров и предприятий участвуют в реализации проекта. У остальных стран аналогично. ИТЭР в последнее время тесно сотрудничает с частным сектором в области термояда. Был сам на нескольких семинарах. Видел передовые проекты и интересных ребят, это здорово. Обмениваемся мнениями и опытом.

— Есть ли среди ваших спонсоров российские IT-компании?

— Слово «спонсор» вообще неприменимо. У нас есть компании-разработчики, есть научные центры, промышленные предприятия, разрабатывающие и изготавливающие оборудование. Но мы работаем и в плане информационных технологий.

— Используется ли как-либо ИИ при создании технологий для термоядерного синтеза?

— Искусственный интеллект в крупных масштабах сейчас не применяется именно в рамках проекта ИТЭР. Разработана система — аппаратная инфраструктурная платформа информационно-коммуникационного пространства, чтобы многие вещи автоматизировано производить.

— Есть ли какие-то самые свежие новости по развитию токамака или появлению новых моделей?

— Вот только что, 17 ноября мы в Организации ИТЭР «встречали» один из ключевых российских компонентов — первый российский стенд для испытаний портовых заглушек, это очень сложное и важное российское оборудование. Что касается проекта в целом, то мы все ждем, что до конца ноября в реакторную шахту будет спущен уже третий сектор вакуумной камеры установки.

— Россия по-прежнему является ключевым участником международного проекта ИТЭР? Могут ли ее исключить из проекта? Есть ли в целом какие-то конфликты между участниками?

— Могу вас уверить, что Россия была, есть и будет полноправным, незаменимым и активным членом проекта ИТЭР. Никаких попыток нас отстранить или изолировать от работ нет и быть не может. Просто потому, что это в духе нашего проекта — не оглядываться на мировую конъюнктуру и внешние факторы. Слишком важен и слишком глобален проект. Также слишком важен наш российский вклад, не говоря уже о том, что мы были инициаторами. И в его основе именно наша, отечественная разработка токамак.

Конечно, трудности бывают иногда, технологические и прочие. Но ничего непреодолимого нет, как и факторов стопа для проекта. Все полны решимости довести проект до конца в полном объеме.

Свежие комментарии